Heutzutage ähneln die Lüftungsanlagen in Volierenställen eher denen, die in Hähnchenställen zum Einsatz kommen. Das heißt, die Anforderungen sind deutlich gestiegen und erfordern mehr Wissen und Können von allen Beteiligten.

Stallklimatechnik

Moderne Klimatechnik ist durch effizient arbeitende Zu- und Abluftelemente und den Einsatz eines Klimacomputers mit zahlreichen Sensoren für Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Kohlendioxid und weitere Sensoren gekennzeichnet. Das sollte heute Stand der Technik sein und sorgt für optimale Temperaturen und eine gute Luftqualität im Stall. Nur dann können die Legehennen bis zur 90. Woche mit einer stabil hohen Legeleistung von über 80 % in der Produktion bleiben, wobei Gewicht, Gefieder und Gesundheit entsprechend gut sein müssen.

Zukünftig wird man sich noch mehr als heute bereits üblich, um eine Verbesserung der Luftqualität in den Ställen bemühen müssen. Die Thematik ungestutzte Schnäbel erfordert eine weitere Optimierung aller Einflussfaktoren und die Reduzierung von Stressfaktoren. Faktoren wie Hitze- oder Kältestress bzw. Zugluft haben wir heutzutage im Griff. Bei Faktoren wie Staub und Ammoniak stehen wir noch am Anfang.

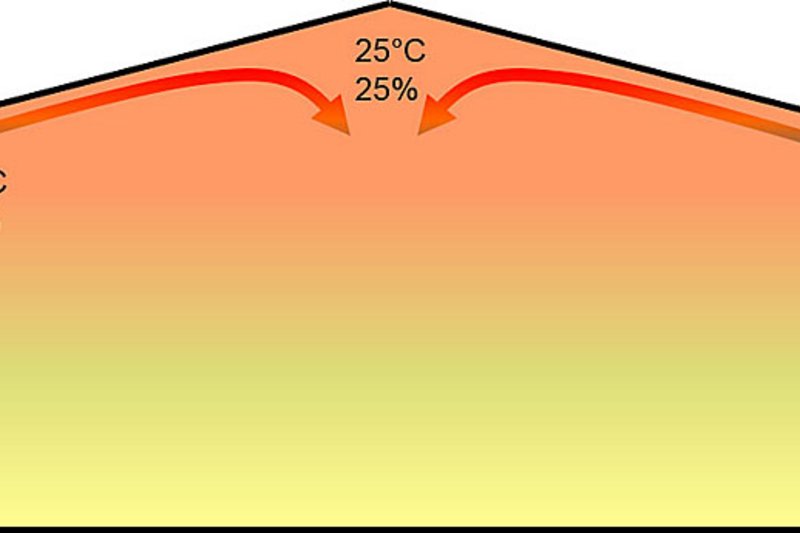

Gefühlte Temperatur

Optimale Temperatur, in Fachkreisen auch thermoneutrale Zone genannt, ist der Temperaturbereich, in dem die maximale biologische Leistung bei gleichzeitig niedrigstem Futterverbrauch erbracht wird.

Der Wert schwankt nicht nur je nach Gewicht und Befiederungszustand der Tiere, er ist auch sehr stark von der relativen Luftfeuchtigkeit abhängig. Je trockener die Stallluft ist, desto mehr Wärme geben die Tiere über die Atmung ab und desto höher sollte die Temperatur sein. Im Umkehrschluss bedeutet das: Je feuchter die Stallluft ist, desto weniger Wärme können die Tiere über die Atmung abgeben und desto kühler sollte es im Stall sein (siehe Tabelle). Für eine genaue Temperaturregelung ist neben dem Temperatursensor also auch ein Sensor für die relative Luftfeuchtigkeit erforderlich!

Mit ansteigender Lüftung ergeben sich aber für die Tiere spürbare Luftbewegungen oder Luftgeschwindigkeiten, die der Körperoberfläche mehr Wärme entziehen. Das ist der sogenannte Windchill-Effekt. Für eine deutlich genauere Temperaturregelung ist also neben der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit außerdem die Luftgeschwindigkeit zu berücksichtigen. Diese drei Faktoren werden von den Tieren als „Gefühlte Temperatur“, auch effektive Temperatur genannt, wahrgenommen. Jeder moderne Stallklimacomputer sollte diese drei Faktoren berücksichtigen.

Soll-Temperatur in Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchtigkeit | |||||

Soll-Temperatur | Temperatur in 0C bei … % relativer Luftfeuchtigkeit | ||||

bei 65% RF | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% |

200C | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 |

210C | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 |

220C | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 |

230C | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 |

240C | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 |

Die Werte gelten für windstille Luft.

Ammoniakbildung minimieren

Dem Huhn als Savannentier ist die relative Luftfeuchtigkeit ziemlich egal, wenn die Temperatur passt. Aber für solche Aspekte wie Kottrocknung, Einstreuqualität, Ammoniak- und Staubgehalt in der Stallluft spielt die relative Luftfeuchtigkeit eine deutlich wichtigere Rolle.

Der Großteil des Hühnerkotes fällt in der Volierenhaltung auf die Kotbänder und trocknet dort je nach Entmistungsintervall und Intensität der Kotbandbelüftung auf einen Trockensubstanzgehalt von 30 bis 50 % ab. Der dabei freigesetzte Wasserdampf muss von der Stallluft aufgenommen werden können und erhöht die relative Luftfeuchtigkeit im Stall nicht unerheblich.

Der restliche Teil des Hühnerkotes (je nach Voliere, Herkunft, Licht- und Futterprogramm etc.) wird aber in die Einstreu abgelegt. Dieser Kot verbleibt also deutlich länger im Stall und sollte auf 70 bis 80 % TS abtrocknen, um eine wirklich trockene Einstreu zu bilden. Hier fallen noch einmal erhebliche Mengen an Wasserdampf an, welche die Stallluft absorbieren muss. Wenn also nicht ausreichend gelüftet wird, steigt die relative Luftfeuchtigkeit im Stall stark an (>70 bis 80 %) und die Bildung von Ammoniak wird gefördert.

Problem: nasse Einstreu

Ein weiteres Problem von zu hoher Luftfeuchtigkeit ist vor allem in der kalten Jahreszeit das Auftreten von nasser Einstreu, welche eine zusätzliche Ammoniakbildung im Stall bewirkt. Nasse Einstreu entsteht immer dann, wenn warme und zu feuchte Stallluft (mit einer hohen Taupunkttemperatur) auf kältere Oberflächen wie den Stallboden oder die Einstreu selbst trifft und dort kondensiert.

Es kann allerdings auch zu nasser Einstreu kommen, ohne dass die Stallluft daran beteiligt ist. Und zwar dann, wenn schon sehr früh am Morgen sehr viele Hennen auf den Stallboden gehen und dort abkoten. Dadurch wird die Einstreu stark verdichtet und eine Abtrocknung wird erschwert. Hier sollte der Landwirt durch entsprechende Managementmaßnahmen vorbeugen.

Aber auch zu trockene Stallluft und damit zu trockene Einstreu ist unerwünscht, weil diese die Staubbildung fördern kann und negative Auswirkungen auf die Atemwegsorgane von Mensch und Tier hat. Deshalb sollte die relative Luftfeuchtigkeit im Bereich von 50 bis 65 % liegen.

Besatzdichte und Belüftung im Sommer

Zu Zeiten der Käfighaltung hat man doppelt bis dreimal soviele Hennen im gleichen Raum gehalten wie heute, also mit deutlich höheren Besatzdichten gearbeitet. Durch das Mehr an Tierwärme musste auch entsprechend mehr gelüftet werden. Im Sommer bedeutet ein höherer Luftwechsel eine höhere Luftgeschwindigkeit und damit eine verbesserte Abkühlung für die Hennen (Windchill-Effekt)Mit der Einführung der Boden- bzw. Volierenhaltung ist die Besatzdichte im Stall nun deutlich geringer. Bedeutet das nun, dass deutlich weniger gelüftet werden kann? Nicht unbedingt. Vor allem im Sommer bei hohen Temperaturen kann Hitzestress auftreten.

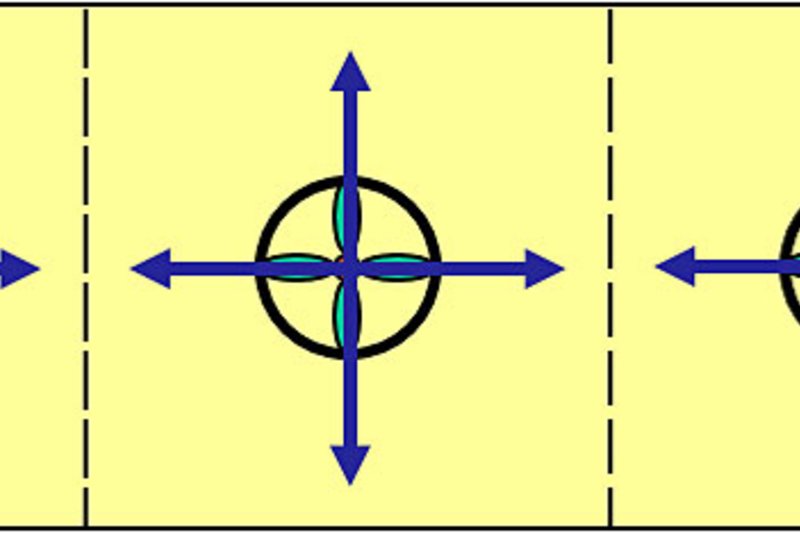

Tunnelventilation

Mit einer Tunnelventilation (Bild 1) kann dieses Problem relativ einfach gelöst werden. Das bedeutet aber auch mit deutlich höheren Luftwechselraten pro Henne zu arbeiten als sie in der DIN18910 mit 5,0 m³/h eigentlich vorgeschrieben sind. Denn um eine kräftige Luftströmung längs durch den Stall (> 1,0 – 2,5 m/s) zu erzielen, haben sich im Sommer Luftwechselraten von 9 bis 10 m³/h pro Legehenne etabliert.

Die in Deutschland oft vorgeschriebene zentrale Abluftführung über Ablufttürme oder sehr hohe Abluftkamine kommt der Tunnelventilation da natürlich sehr entgegen. Man muss eigentlich „nur noch“ für große Öffnungen im vorderen Giebel oder am Anfang beider Seitenwände sorgen. Üblicherweise werden dort automatische Jalousien oder sehr große Wandventile eingesetzt. Die Regelung einer solchen Tunnelventilation muss jedoch sehr akkurat erfolgen, da der Windchill- Effekt ganz schnell aus einer gewollten Abkühlung eine Unterkühlung machen kann, das nennen wir dann Zug, umgangssprachlich als Zugluft bezeichnet.

Besatzdichte und Belüftung im Winter

Im Winter bedeutet ein höherer Luftwechsel eine verbesserte Luftqualität. Die Lösung für den Winter gestaltet sich in der Bodenhaltung allerdings deutlich anspruchsvoller. Wir möchten aktive Legehennen im Stall, die scharren, fliegen/flattern, sandbaden, das Nest aufsuchen sowie ausreichend Futter und Wasser aufnehmen.

Für die Winterventilation muss eine möglichst niedrige Kohlendioxid(CO2)-Konzentration in der Stallluft das Ziel sein, weil CO2 müde und inaktiv macht (das Phänomen kennen alle, die im Büro arbeiten). So sollte der Gehalt 2000 ppm CO2 nicht überschreiten. Die DIN18910 spricht hier von 3000 ppm. Um das zu erreichen, ist die Erhöhung der Minimum-Ventilation auf über 1,00 m³/h pro Legehenne erforderlich. (In der Käfighaltung waren dagegen nur 0,50 m³/h üblich).

Eine höhere Minimum-Ventilation bei gleichzeitig deutlich weniger Wärme im Stall, hervorgerufen durch die geringere Besatzdichte, bedeutet aber, dass die Temperatur im Stall absinkt, sobald es draußen kalt wird. Nun sind niedrige Stalltemperaturen – unter 20 °C sind noch ok, weniger als 12 °C sollten es aber nicht sei – für gut befiederte Legehennen weder lebensbedrohlich noch vermindern sie die Legeleistung, wenn sie genügend Futterenergie aufnehmen können, um den Wärmehaushalt ihres Körpers auszugleichen. Das heißt aber auch erhöhte Futterkosten!

Neben dem Kohlendioxid müssen außerdem Ammoniak und Wasserdampf aus dem Stall ventiliert werden. Auch diese beiden Faktoren können die Minimum-Ventilation erhöhen. Hier würde vor allem in Regionen mit sehr kalten Wintern eine Heizung helfen.

Optimale Zuluftführung

Um die Zuluftführung so effizient wie möglich zu gestalten, können je nach Stall- und Anlagentyp Wandventile, Deckenventile oder Zuluftkamine, gleichmäßig über den Tierbereich verteilt, eingesetzt werden. Diese erzeugen Luftstrahlen, die mit hoher Geschwindigkeit in den Stall strömen und sich schnell und möglichst vollständig mit der Stallluft vermischen (Bild 2). Dabei wachsen und entschleunigen die Luftstrahlen und es bildet sich die erforderliche Luftwalze aus. Die Luftstrahlen erwärmen sich bis auf Stallniveau und trocknen gleichzeitig stark ab. Um die Tierwärme möglichst vollständig zu nutzen, müssen die Frischluftstrahlen den gesamten Raum ausfüllen.

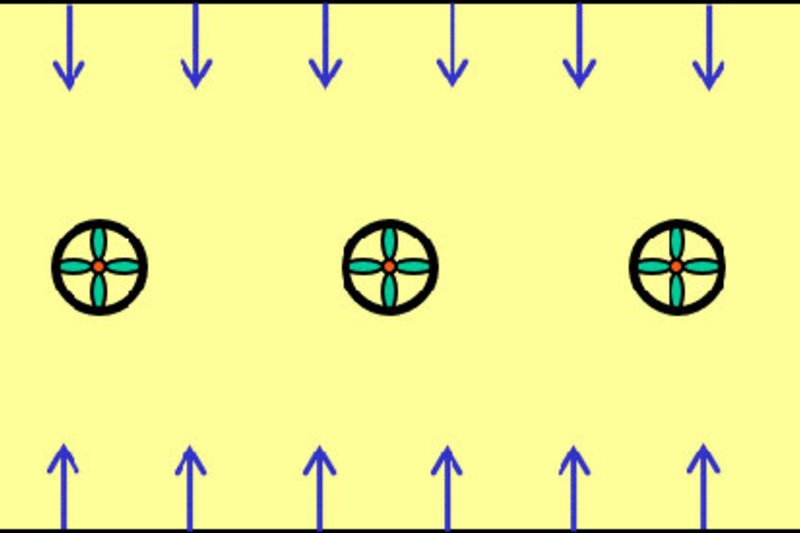

Wandventile

WANDVENTILE (Bild 3) eignen sich am besten in Ställen, in denen die Anlagen gleichmäßig in Reihen aufgestellt sind. Zu beachten ist, dass die Ventile hoch genug in die Seitenwände eingebaut werden, damit die kalte Frischluft komplett über die Anlage und die Tiere strömen kann. Vor allem nachts werden die Hennen ihren angestammten Platz in der Voliere nicht verlassen, nur weil es dort ein bisschen zieht. Die Folgen wären dann Sekundärinfektionen wie beispielsweise E-Coli.

»»Vorteil: die Frischluft kommt direkt von außen, einfache Wartung

»»Nachteil: es ist ein zusätzlicher Lichtschutz erforderlich.

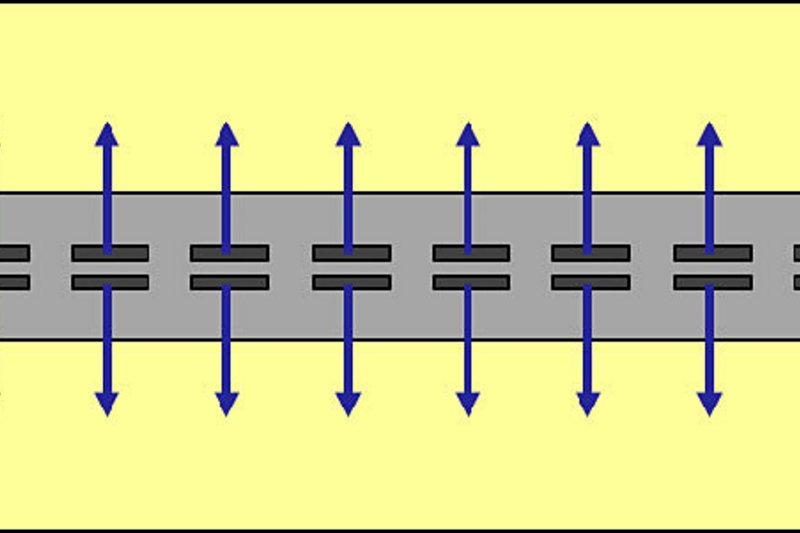

Zuluft von oben

Auch Deckenventile und Zuluftkamine sind in Deutschland sehr populär. Sie sind vor allem bei Volieren zu empfehlen, die so aufgebaut sind, dass die Tiere sich mehr in der Stallmitte befinden und an den Außenseiten der Scharrraum angeordnet ist. Die Wärmeproduktion ist dann nicht gleichmäßig, sondern in der Mitte konzentriert. Um eine optimale Vermischung der Frischluft mit der Stallluft zu erreichen, sollte dort auch die Frischluft eingelassen werden.

Kommen Deckenventile (Bild 4) zum Einsatz, ist in jedem Fall bauseits eine Zwischendecke erforderlich. Die Luft im Dachstuhl ist immer wärmer und damit trockener als Frischluft, die direkt von außen kommt. Das ist im Winter ein großer Vorteil. An heißen Sommertagen ist es jedoch eher nachteilig, da es viel zu heiß wird, vor allem, wenn nur die Decke isoliert ist und nicht das Dach. Hier empfiehlt sich die Deckenventile komplett zu schließen und auf Tunnelventilation umzuschalten.

»»Vorteil: genau passende Positionierung, kein Lichtschutz erforderlich

»»Nachteil: erschwerte Wartung über Kopf In Ställen ohne Zwischendecke kommen Zuluftkamine (Bild 5) zum Einsatz.

Auf Luftleckagen achten

Bei allen genannten Lüftungssystemen handelt es sich um Unterdrucklüftungen. Das heißt, Ventilatoren saugen Luft aus dem Stall ab, es entsteht ein Unterdruck, den man sich zu Nutze macht, damit die Frischluft kontrolliert über Zuluftelemente in den Stall einfließen kann. Um diese kontrollierte Luftzufuhr sicher zu stellen, sollte der Stall keine Luftleckagen aufweisen. Das ist vor allem im Winter wichtig.

Luftleckagen können jedoch in Bodenhaltungsställen durch Fenster, Türen, Ablufteinheiten, die im Winter nicht benutzt werden, den Kotquerkanal und auch die Eiersammlung entstehen. Zählen Sie einmal alle Leckagen zusammen und vergleichen Sie das mit den 0,50 m² Zuluftöffnung, die im Winter für 10.000 Legehennen gebraucht werden!

Diese Fremdluft hat die unangenehme Eigenschaft, entweder bodennah einzuströmen oder schnell auf den Boden zu fallen: Auf jeden Fall hat sie sich vorher nicht ausreichend erwärmt. Somit ist die Wasserdampfaufnahme stark begrenzt, die relative Luftfeuchtigkeit steigt an, die Taupunkttemperatur steigt ebenfalls an und im Ergebnis entsteht nasse Einstreu.

Eine gute, aber etwas teurere Lösung ist der Einsatz von Zuluftkaminen mit Ventilatoren. Diese drücken dann die Frischluft kontrolliert in das Wärmepolster unter der Decke, so dass die Tierwärme optimal ausgenutzt wird. Es entsteht eine Gleichdruckventilation, die unabhängig von den Luftleckagen arbeitet. Das ist vor allem bei Freilandhaltung sinnvoll, da durch die Auslauföffnungen eine stabile Unterdrucklüftung kaum zu realisieren ist.

Der negative Einfluss von Luftleckagen auf eine gleichmäßige Belüftung und damit auf gleichmäßige Temperaturen macht sich bei zentral angeordneten Abluftventilatoren besonders stark bemerkbar (Bild 6). Daher sollten bei zentraler Abluftführung trotzdem die ersten 25 bis 40 % der Abluftkamine über die Stalllänge verteilt werden.

Ammoniakkonzentrationen und Emissionen

Optimale Stallklimaverhältnisse tragen nicht nur dazu bei, dass die Temperatur und die relative Luftfeuchte im Stall für Mensch und Tier optimal sind, sondern sie sorgen auch für trockene Einstreu, eine gute und schnelle Kottrocknung auf den Kotbändern und damit für geringe Ammoniakkonzentrationen in der Stallluft.

Moderne Klimacomputer sind heute bereits in der Lage, den NH3-Gehalt in der Stallluft in die Steuerung einzubeziehen. Dazu ist ein gut und stabil funktionierender Ammoniaksensor erforderlich (Bild 7). Er misst zu jeder Zeit den Ammoniakgehalt in der Stallluft, sodass die Ventilation auch nach NH3-Konzentration gesteuert werden kann.

Dipl.-Ing. agr. Jörg Bohnes

Big Dutchman International GmbH